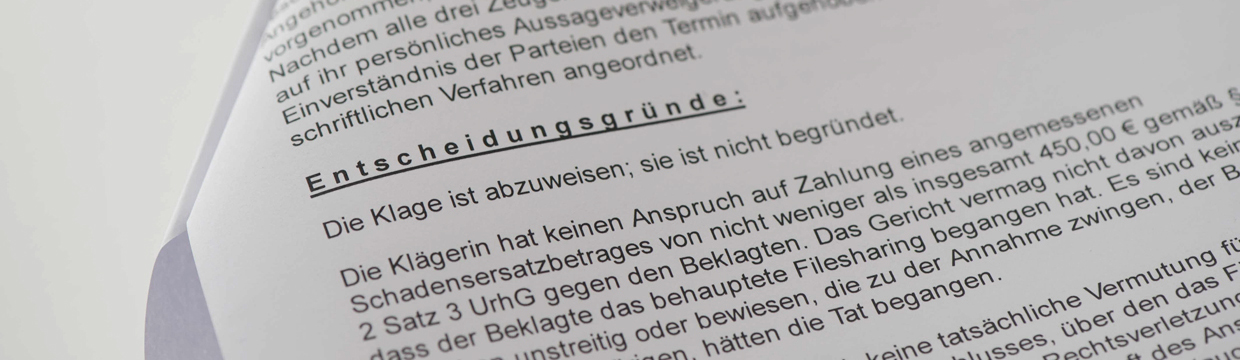

Bereits Werbung für Plagiate von Designklassikern kann gegen urheberrechtliches Verbreitungsrecht verstoßen

Wer für den Erwerb eines Plagiats wirbt, kann bereits gegen das ausschließliche Recht zur Verbreitung von Vervielfältigungsstücken des Urhebers verstoßen, selbst wenn es aufgrund der Werbung nicht zu einem Erwerb kommen sollte. Auch bereits das Einstellen eines Werkstücks auf einer Internetverkaufsplattform kann ein in das Verbreitungsrecht des Urhebers verletzendes Angebot an die Öffentlichkeit darstellen.