Amazon-Händler haftet für veraltete UVP-Angaben durch Amazon

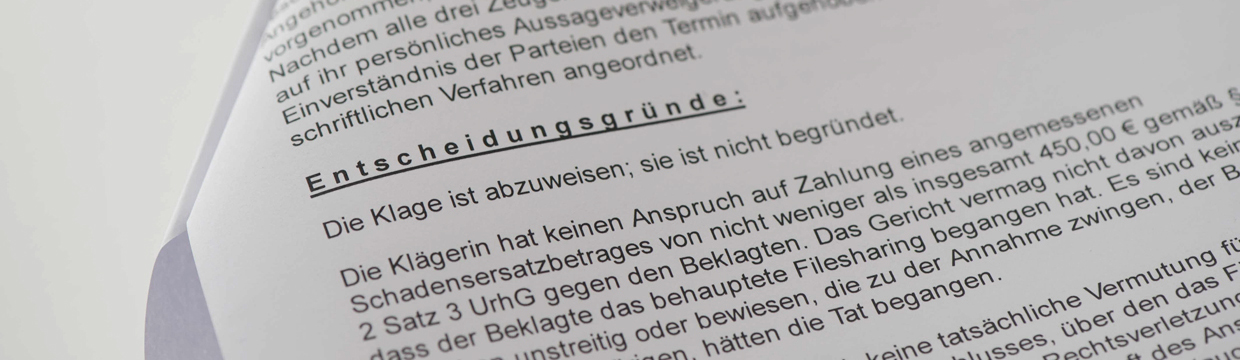

Die zulässige Bewerbung von Produkten mit unverbindlichen Preisempfehlungen setzt voraus, dass zum Zeitpunkt der Werbung eine solche Empfehlung vom Hersteller tatsächlich vorliegt. Das Werbeangebot ist irreführend im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 UWG, wenn das Produkt in den allgemeinen Preislisten des Herstellers bereits nicht mehr aufgeführt wird. Dies gilt selbst dann, wenn das Produkt auch ohne eine offizielle Listung durch Einzelanfragen beim Hersteller weiterhin verfügbar ist.

Ein Händler, der sich zum Vertrieb seiner Produkte einer Verkaufsplattform wie z.B. Amazon bedient, haftet selbst dann für falsche UVP-Angaben, auch wenn er keinen direkten Einfluss auf die dahingehende konkrete Gestaltung des Verkaufsangebotes durch den Plattformbetreiber nehmen kann.